传统手工技艺:杆秤制作

项目名称:杆秤制作

项目类别:传统手工技艺

(一)产生年代

手工制作杆秤的工艺在我国流传历史悠久。据民间传说,木杆秤是鲁班发明的,根据北斗七星和南斗六星在杆秤上刻制13颗星花,定13两为一斤;秦始皇统一六国后,添加“福禄寿”三星,正好十六星,改一斤为16两,并颁布统一度量衡的诏书;直到20世纪50年代,国家才实行度量衡单位改革,把秤制统一改为10两一斤。 大英县蓬莱镇杆秤制作师傅曾毅师从大英县隆盛镇罗世民。罗世民家祖传制作杆秤,其父罗彦文(1913年—2004年),祖父罗兴邦(清末,具体生卒年不详)皆以制作杆秤为业。曾毅传统杆秤制作技艺全面,他开设的秤铺至今顽强存活。

(二)分布区域

四川省大英县蓬莱镇。

(三)基本内容

1、选材:秤杆选取不易变形,木质细腻的硬性杂木,如枇杷树、“马溜光”等,据所要做杆秤的衡量要求,用锯截成适当的长度(通常3-5kg秤,50cm;10kg,60cm;15kg,10cm;30kg,90cm等)。

2、推(刨)秤杆:先用正刨将秤杆刨圆、达到合适的尺寸,再用反刨将毛刺处清理干净,对秤杆进行初步的打光。推刨秤杆的形状根据提钮不同而有所区别:“顺钮”型秤杆要刨成“餐条鱼”,即背部平直,腹部微曲,使秤杆有撬力,不易折;“翻钮”型秤杆要刨成“一根葱”,即头大尾小,笔直。

3、弹线:使用墨斗,以线绳在秤杆上弹出几条纵向等分墨线,用于定星、定“叨口”。

4、安“叨子”:将秤杆固定,在杆身安装“叨子”的部位分别打出垂直的穿孔,并试装三个“叨子”。

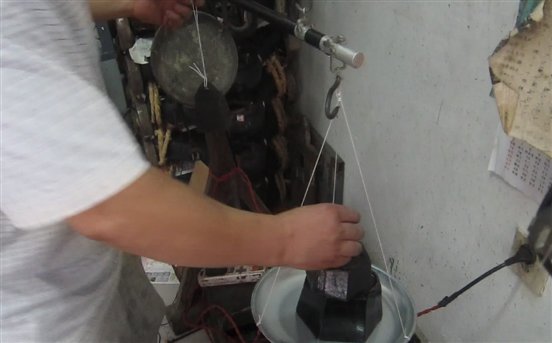

5、定星:将装好“叨子”的秤杆配上秤盘(秤钩)、秤砣,将秤悬提,秤盘中依次放上不同重量的砝码,在秤杆上测定其距离,以两脚规分割并仔细标出星花位置。

6、钉星花:拆下已装的“叨子”、 秤盘(秤钩)、秤砣,用手钻在秤杆上钻出每个星眼,在星眼中以细铜丝嵌插而后割断、锤实。

7、打磨:使用钢锉、细砂轮、油石等打磨星花;对秤杆进一步打磨光滑。

8、上漆:首先用墨汁打底,反复数次,干后上生漆。待上过漆的秤杆完全风干后,对秤杆再进行最后 一次抛光,让秤杆光润,并用油脂(如香油)刮星花处,使上面的刻度更易辨识。

9、包制秤杆头尾铜皮,安装“叨子”、 秤盘(秤钩)、秤砣,一把杆秤就制作成功了。

(四)基本特征:

1.杆秤是我国最古老也是现今人们仍然在使用的衡量工具,他是根据杠杆原理所制造出来以方便人们买卖,映射出我国古代劳人民的聪明才智,具有悠久的历史特征。

2.杆秤最主要的特征就在于使用和携带方便。

3. 天地间有杆秤,人们不断赋予杆秤的文化内涵,公平公正的象征,天地良心的标尺,这更体现了杆秤在民间深厚的情感基础

(五)基本价值:

1、作为中国独立发明的传统衡器,杆秤在中国应用了数千年,其社会价值无所不在。

2、杆秤携带方便,一些农户和一些小商贩也会为了防止买卖被骗而携带一根杆秤。这证明杆秤还是存在其应用价值。

3、我国传统手工做秤的工艺起源于几千年前,其中集中了东方人重直观和崇尚简洁实用的高度智慧,也凝结了大量的精巧工艺技术,蕴藏着丰富的专门知识,至今仍然具有特殊的科学工艺、历史人文和社会学研究价值。

(六)名录级别

该项目于2006年8月公布为大英县第一批非物质文化遗产名录。

推秤杆的工具——刨子

测量定星

手工钻

钻星眼

钉星花

包铜皮

曾毅与他的秤铺

(七)代表性传承人

曾毅,男,汉族,生于1970年10月,家住大英县蓬莱镇太吉乡二村四社,16岁初中毕业,曾在蓬莱打包厂工作半年,17岁随大英县隆盛镇罗世民学习杆秤制作。当时大英县蓬莱镇小南街有个“综合衡器社”,许多匠人都在那里制秤并统一贩卖,曾毅就在那里学习制秤手艺。由于刻苦好学,加之师傅悉心教授,曾毅很快学会了制作杆秤的全部工艺。1989年,“综合衡器社”解散,曾毅也学成出师,于是在蓬莱镇五星街开了个秤铺,一直从事杆秤制作和贩卖。